|

貞宗寺由来と萩原雲来上人について

貞宗寺は、貞宗院様の菩提寺であり、徳川家歴代将軍の供養に勤めていたため、知行地も多く安定していたそうです。

貞宗寺は、貞宗院様の菩提寺であり、徳川家歴代将軍の供養に勤めていたため、知行地も多く安定していたそうです。江戸時代には寺子屋として近郷より勉学のため多くの人たちが集まっていたようで、玉縄地域の文教の中心であったと伝えられています。 その後、明治6年学制が敷かれると「玉縄学校」となり、これが現在の玉縄小学校の始まりです。 貞宗寺第十六世住職「迎蓮社接誉上人心阿独有雲来大和尚」(文学博士 萩原雲来上人)は、貞宗寺の援助を得て、明治7年から7年間(明治7年〜14年)イギリスに留学しました。  雲来上人はオクスフォード大学で梵語(サンスクリット語)を研究しました。

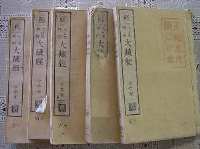

雲来上人はオクスフォード大学で梵語(サンスクリット語)を研究しました。これが我が国初の梵語研究で、帰国後、『漢訳対照 梵和大辞典』(講談社)、『実習梵語學』(字書付録・函 明治書院)、『改訂梵文法華経ローマナイズ (第3刷)』 ( 山喜房佛書林)などを著し、我が国の梵語研究は大いに進みました。 自ら長年に亘り研鑽した「大蔵経」は、当時は、巨刹大山にしかなく、一寺院ではとても所有することは困難でした。 明治15年に至り、活字活版の工技が進み、書籍印刷が比較的容易になると、雲来上人は有志者と共に経蔵縮刷の挙を興し、布教を盛んにして天下公衆に仏教の眞味を容易に広める好機と、 有志信者を勧奨し、浄財を投じ新製蔵経500巻を蔵書するに至りました。 これが貞宗寺に残る「大蔵経」で、非常に貴重な資料だそうです。

|

貞宗寺は、徳川家ゆかりの寺院です。

貞宗寺は、徳川家ゆかりの寺院です。